25/09/2025

País Vasco

Antes y ahora. También con Franco.

16:07 | Permalink | Comentarios (0)

17/09/2025

Berrotzako iheslariaren iritzia

Pruden Gartziaren iritzia

Igandean hasi eta oraintxe amaitu dut azpiko liburua. Zaila da iritzi orekatu bat ematea, idazlea aspaldiko laguna da eta hau bere lehen eleberria, jubilatu ondoren idatzia. Baina salto egingo dut piszinara: hitz batez defini daiteke, BIHOTZA. Hots, niri bihotzak gainezka egin dit irakurri ahala.

Hasieran motel xamar abiatzen da, poliki-poliki erritmoa hartu eta igotzen joateko, amaieran gainezkaldi osoa gertatu arte. Zeren niri bihotza ukitu badit da, ziur aski, idazleak berak bihotza jarri duelako liburuan, beste ezeren aurretik eta gainetik. Zeren Gerardok bere jaioterria zer den kontatu nahi digu, Nafarroako hegoaldeko Nazar herrixka, Berrotza haranean.

Beste Obaba bat, hortaz? Bai eta ez. Zentzu askotan Obaba eta Nazar oso antzekoak dira, baina Gerardo nekazarien semea da, bihotzez nekazari, erraitaraino. Beraz, teknika literarioz arduratzen bada ere, ez da Atxaga bat, ez da idazle profesional bat, bere bizitza mahai gainean jartzen duen nekazari bat baizik. Hortaz, aita Zabalaren Auspoa bildumako lan baten aurrean ote gaude? Ez, inola ere ez. Gerardo nekazaria da, baina bihotzez, ez ekitez; herentziaz, ez jardunez. Gerardo, ni bezala, bibliotekari bat da, asko irakurri du, kultura benetan zabala dauka... baina bere herriaz hitz egiten duenean, bihotzak agintzen dio. Hala ikusten .dut nik liburu hau irakurri ondoren.

Beraz, jakin nahi baduzu zer zen Nafarroa hegoaldeko herrixka baten bizitza azken ehun urtean, ia-ia gaur arte, irakurri liburu hau, eta bihotzeraino ailegatuko zara, ia konturatu gabe. Hori da liburuaren balio nagusia, nire aburuz. Ez bakarra, haatik.

Izan ere, Atxagaren eta aita Zabalaren artean dantzan ibiltzea ez da erraza, eta Gerardok batzuetan alde batera jotzen du, bestetan bestera. Hori bai, liburuak aurrera egin ahala estiloa, kontakizuna, protagonistak... gero eta sendoagoak dira, aldi aldi berean "benetakoak" eta "literarioak", literatura lan on batean kategoria biak bereizterik ez dagoelako. Hemen ere ez. Bereziki hunkigarriak, nire begietan, nekazarien emakumeen bizimoduari dedikatzen dien hausnarketak; bereziki hunkigarriak ere Benito herrikoseme faxistaren harira idazten dituen pasarteak, esaten duena eta hitzez esaten ez duena (bai adierazten, ordea).

Enfin, hasieratik esan dizuet ni hunkitzea lortu duen liburua dela, ez dakit oso ondo zergatik, baina hala da. Agian, beharbada, euskaraz dagoelako eta nire bihotz abertzalea errazago hunkitzen delako horrela, kontatzen dituen gauza gehienak, nire gogoan, nire bizitzan, gaztelaniazko mundu batekin zuzenean konektatuta egon arren. Baina hori da literatura, ezta? Eta ez daukat beste ezer esateko. Biziki gomendatzen dizuet.

19:59 | Permalink | Comentarios (0)

13/09/2025

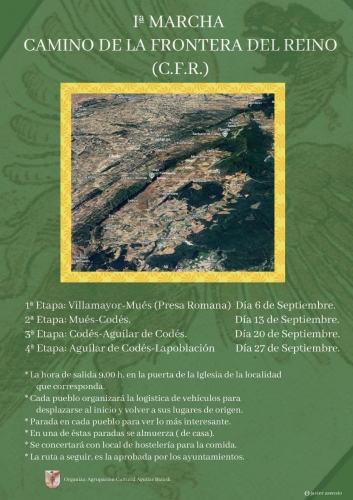

Camino de Santiago

10:20 | Permalink | Comentarios (0)

09/09/2025

Berrotzako jaia. 2025. Millarri

DESPOPULAZIOA ETA LANDA NORTASUNA / El DESPOBLAMIENTO E IDENTIDAD RURAL

1. IDENTIDAD RURAL

El debate sobre la identidad rural forma parte de la lucha ente diferentes ideologías por la representatividad social y política de la ruralidad. Es decir se trata de una pugna por ver quien representa a la clase rural, a los pueblos.

La identidad rural es un concepto complejo, la identidad rural se hereda, se elige, se destruye, se reinventa, se defiende. Lo que quiere decir que la identidad rural es cambiable, y se va modelando según quien mande en los pueblos.

La identidad rural se mueve entre la elección personal e interna y la imposición ajena, porque la identidad también es una etiqueta definida desde fuera para clasificar a las demás personas. También los que no pertenecen a la identidad rural opinan sobre que es la identidad rural.

Es una forma de ser, actuar y pensar. Permite la construcción de un nosotros, frente a los otros. Pero también es una herramienta de lucha por las posiciones del poder. Las identidades son siempre proyecciones cargadas de ideología más o menos visible.

Nos encontramos, por tanto, frente a una batalla cultural, en la que se trata de crear nuestros propios referentes culturales, para aglutinar y movilizar las sensibilidades de parte de la población.

Desde esta perspectiva, la identidad rural se entiende como una construcción en proceso permanente de redefinición por parte de diferentes actores que tratan de hablar en nombre de lo rural. En este sentido entendemos que no existe una identidad rural, sino distintas identidades rurales, en plural y en pugna, que provienen de distintos grupos rurales y no rurales, desde diferentes espacios sociológicos, con intereses socioeconómicos y proyectos ideológicos bien diferentes.

Esta lucha por la hegemonía, además se enmarca en la debilidad histórica del medio rural a la hora de representarse a si mismo con respecto a sus propios intereses específicos, lo cual tiene que ver con las estructuras de poder político y las dinámicas económicas y sociales que han vaciado a los pueblos.

Nos tenemos que hacer esta pregunta ¿Hasta ahora quién ha hablado en nombre de la ruralidad? ¿Quién sigue hablando en su nombre? ¿Qué sucederá de aquí en adelante?¿Estará construida en torno a lo agrario, a la vida en los pueblos, o será algo completamente ajeno a lo rural? ¿Quién logrará hablar en nombre de lo rural, y qué contenidos culturales e ideológicos se le asignará a la ruralidad?

La respuesta a todas estas preguntas la encontramos en las características que pretenden movilizar los diferentes grupos sociales con el objetivo de asumir la representatividad de la totalidad del grupo.

Veamos varias clases de identidades rurales:

1. Identidad rural agrarista.

Se están activando diferentes estrategias de movilización política desde lo rural que tratan de visibilizar una serie de características que aglutinen a la población rural y sus sensibilidades. A su vez, estas estrategias también tienen como objetivo generar alianzas con otros colectivos y con la sociedad en general para intentar tener más peso en la disputa por la hegemonía.

En este sentido, la condición agraria es una parte esencial, un atributo clave en su definición. Se asimila lo rural a lo agrario, en el que el futuro de lo rural pasa por satisfacer las necesidades del sector agropecuario; puesto que, mayoritariamente, el resto de la población está vinculada necesariamente al destino de la agricultura y la ganadería. Así, la zona dependerá, directa o indirectamente, de este sector, del sector agroganadero.

La construcción de la identidad rural a partir de lo agrario tiene mucho sentido porque en los pueblos la mayoría de la población mantiene relación con la agricultura, su economía sigue vinculada a ella, lo agrario sigue teniendo un gran peso en la cultura rural y sigue modelando el paisaje.

Resumiendo, este frente agrarista asimila lo rural a lo agrario, y el resto de las actividades rurales acepta ese protagonismo político. Por tanto, la defensa del sector primario sería la defensa de todo lo rural. En la situación actual, con el sector agrario fuertemente amenazado, desposeído y maltratado es lógico que se busque una propuesta identitaria y política que le dé respuesta.

Este grupo agrarista responde claramente a la composición actual del sector agrario: masculino, envejecido, y con jóvenes abocados a la intensificación productiva, con la amenaza permanente de la falta de rentabilidad agraria y en un contexto donde las condiciones para consolidar un proyecto familiar son cada vez más difíciles.

2. Un segundo tipo lo constituiría lo que denominamos la ruralidad tradicional.

El frente anterior agrarista se emplía con un discurso tradicional, dotándose de un marco más amplio que se construye como respuesta y enfrentamiento al discurso ecologista y conservacionista, al que consideran externo y antagónico. Esta posición facilita la integración de otros actores rurales como los cazadores y el mundo de los toros, y se autodefinen como los verdaderos ecologistas, como aquellos que viven en el campo y del campo, como los únicos que lo conocen y lo usan. Excluyendo al resto.

Que ven con malos ojos los espacios naturales protegidos, a quienes defienden los lobos, y osos como especies de alto valor ecológico y social, a los animalistas y antitaurinos. Este colectivo, los del campo, que así se autodefinen, construyen un ideario y una identidad colectiva basada en la defensa genérica de los agricultores, desde unos intereses particulares de unos pocos, y basados en un modelo agrario cada vez más intensivo. Pretenden, sobre todo, tener el monopolio de la toma de decisiones ante otras opiniones internas y externas.

En este sentido, es interesante ver cómo tratan de ampliar su marco de legitimidad integrando en este grupo a la ganadería extensiva, con la que muy poco tienen que ver en su modelo de gestión.

A este frente se une el mundo de la caza, en el que grandes terratenientes y empresas manejan a su antojo miles de hectáreas y millones de euros, donde las diferencias internas se obvian y se alza la voz par defender intereses personales y particulares disfrazados de interés general.

3. Un tercer tipo lo constituye la Identidad agroecológica

El cuestionamiento del propio sector agrario sobre el modelo agroindustrial y el reconocimiento de sus impactos ecológicos y sociales puede ser un punto de partida para la construcción de una tercer identidad rural en defensa del territorio. Frente a los polos de la agricultura bajo plástico, la explotación laboral de jornaleros y jornaleras migrantes o las macrogranjas, parece posible construir una identidad rural basada en el cuidado del territorio, en la producción de alimentos de calidad, en el feminismo o en la incorporación de jóvenes a nuevos modelos agrícolas. En definitiva, una identidad agraria y rural basada en el modelo de la agroecología y la soberanía alimentaria, que además conecte con identidades rurales de antaño.

Este colectivo agrario tiene menor peso, menos base social, y tiene muy poca influencia en lo político y en lo económico; pero a cambio, tiene el potencial de construir una imagen rural vinculada a los valores de la agricultura tradicional, respetuosa con la naturaleza, que vive de su cultura no desde la folclorización, una identidad agraria vinculada a la convivencia con la naturaleza.

Este frente agroecológico tine un potencial enorme, especialmente si se une a otros actores rurales no agrarios que defiende una ruralidad abierta, inclusiva, que reivindica la diversidad, que cuida su medio ambiente, que aprovecha nuevas oportunidades de vida, que ofrece oportunidades a sus jóvenes, que incluye y reconoce a las mujeres. Un frente que resiste a las macrogranjas, a la invasión de energías renovables, a la marginación y explotación de la mano de obra local y migrantes, a la destrucción de ecosistemas, a los trasvases de agua. Un frente de sustentabilidad que apuesta por políticas que se orienten a revertir la despoblación, el envejecimiento y la masculinización del medio rural. Una mirada que puede conectar tambien con el territorio urbano, y que establezca puentes con ellos.

2. Pasamos a ver un segundo punto la CRISIS DEL MEDIO URBANO.

Hemos conocido la crisis del mundo rural. Ahora ¿Podríamos hablar de la crisis del mundo urbano? No esta claro, pero si que a principios del siglo XXI la población vuelve a los pueblos. Y los pueblos cambian.

En estos momentos comienza a crearse una nueva comunidad formada por los labradores que se han quedado en el campo, y por los nuevos vecinos, la mayor parte personas nacidas en el pueblo, que se fueron a trabajar a la ciudad, por sus hijos y nietos y por último por las familias que vienen de fuera, sin relación anterior con el pueblo y que deciden vivir en el pueblo. Todo este conjunto componemos el pueblo, y el pueblo es la suma de sentimientos. Se crea un nuevo espacio rural-urbano.

En esta nueva revalorización del pueblo juegan un papel importante las asociaciones culturales, y ya no tanto la iglesia. A partir de 1970 la comunidad rechaza la imposición de la iglesia, siendo fuertemente contestada. Lo religioso pierde la connotación controladora para convertirse en un símbolo de identidad más, lo mismo ocurre con los aspectos relacionados con la agricultura. Una hoz, una guadaña, un cencerro, un cuerno, un hacha, un yugo, una narria, un braván se incorpora a la nueva cultura sin las connotaciones del pasado, desprendiéndose de los anclajes que la mantenían ligada a la tierra.

Las áreas rurales no se componen solo de fauna, flora, agua, sino que viven comunidades de personas que tienen unos valores culturales y unas formas de vida determinada. A lo largo de la historia ha habido un equilibrio entre naturaleza y sociedad, donde la naturaleza ofrecía el medio de vida a sus habitantes y estos mantenían un equilibrio armónico con la tierra.

Durante la útima mitad del siglo pasado se rompe este equilibrio y conlleva una modificación de los valores culturales de la vida rural. Esta sociedad rural ha mantenido y conservado muchos de los valores de la cultura vasca, pasando intactos de generación a generación, valores y modos de vida y costumbres que tienen mucho que ver con nuestra forma de ser. Junto a la despoblación se produce un vacío cultural, y se da un abandono y un cambio de costumbres y tradiciones.

Se ha dado un cambio a favor de los pueblos: La extensión de servicios, antes exclusivos de la ciudad, valoriza el entorno natural y hace apetecible la vida en el medio rural, la extensión de los medios de comunicación, junto a la generalización del transporte privado hace posible la vida en los pueblos.

Todo esto crea unas expectativas nuevas donde en el panorama rural se combinan las explotaciones agrarias y ganaderas, con nuevos residentes con actividades económicas diversificadas, con la aportación de segundas viviendas, jubilados, veraneantes, turistas, inmigrantes.

Los medios de vida en el medio rural no desmerecen a los del mundo urbano. Hemos creado o estamos en vías de crear comunidades sociales cohesionadas que respetan las raíces culturales, vinculadas a la naturaleza y a la tierra. La verdadera aportación será la creación de comunidades que generen un equilibrio en los flujos migratorios, siendo el origen de la creación de una nueva cultura.

Pero a pesar de todo ello y de lo mucho que se habla del adecuado funcionamiento del mundo rural, y lo esencial que es para la sociedad, ya que se mantienen los cultivos, protegen el ecosistema, los bosques, los ríos, que ataja los desastres, las sequías, los incendios… la población rural no se recupera, los resultados son los que son, y la población sigue perdiendo población e importancia económica día a día.

3. Población de La Berrueza.

Este valle fue y es tierra de los Vascones, con lo que el euskera fue la lengua que se habló durante siglos y siglos, que tristemente no ha llegado a nuestros días, pero que con el esfuerzo de una juventud entusiasta se está recuperando. La lengua vasca nunca ha sido extraña en este valle, aunque el retroceso comenzó en el siglo XII, y especialmente en el siglo XVI. Los pueblos de Zúñiga, Acedo, Ancín a finales del siglo XVI están en la muga. En el valle de Lana se ha hablado habitualmente en euskera hasta el siglo XVIII. Y en las Amescuas hasta finales del siglo XIX.

En este Valle donde el euskera se perdió hace siglos, se siguen conservando las costumbres transmitidas por los antepasados, todavía conservamos infinidad de palabras de origen vasco, al igual que una gran parte de los apellidos de los habitantes son euskaldunes. En esta zona todavía seguimos manteniendo la conciencia de pertenecer a un pueblo distinto y peculiar, manteniendo los vestigios vascos de generación en generación, a pesar de que la conquista castellana trajo la imposición de una administración extranjera, y el desarrollo de la lengua castellana, con el consiguiente retroceso de la lengua vasca, y la introducción de leyes y costumbres ajenas.

El Valle de la Berrueza no siempre ha sido lo que es hoy día. Por ejemplo en el siglo XIV abarcaba los pueblos de La Rioja: Labraza, Eskidi los pueblos del Valle de Aguilar, Desojo, Torralba, Espronceda, los pueblos de Marañón, Cabredo, San Pedro, Genevilla además de todos los pueblos que hoy componen el valle. Zúñiga durante siglos ha pertenecido al valle de La Berrueza/Berrotza.

Hasta 1841 El valle funcionaba como unidad administrativa, existía una Junta Administrativa que decidía los temas más importantes para sus habitantes, contaba con un diputado, que era la persona más importante del valle. Clemente Lander, escribano real, de Nazar ejerció durante muchos años el cargo de diputado, en 1781 cuando los alcaldes de varios pueblos de la Berrueza se reunen para poner en marcha unas normas de buenas costumbres ejercía el cargo Atanasio Zurbano. Este tema de la administración del valle es de un gran interés y que todavía está por estudiarse y conocerse.

En 1860 en el valle vivían 2.225 personas. En 1986 no llegaban a mil. Y en 2020 no llegaba a 500. Veamos la población de Nazar, que para hacernos una idea es muy semejante a la de cualquier pueblo de la Berrueza: 1350: 50 personas, 1646: 160 personas, 1800: 173, 1857: 216 , 1900: 233, 1950: 170, 1966: 60, 2020: 39 personas.

En nuestro valle se han encontrado vestigios de poblaciones prehistóricas en

1. la cueva de Orcillas, en Acedo. Donde vivieron los últimos cazadores-recolectores del Epipaleolítico.

2. Castro prehistórico en el Alto de San Pablo, en Desiñana.

3. Restos arqueológicos de un taller de sílex al aire libre y asentamientos de la época del Bronce, en Marana, en Mirafuentes.

4. Portillo de Ancín, en Piedramillera. Se encuentra un yacimiento prehistórico con cerámicas celtibéricas.

5. Castro de Murillo, yacimiento romano de los Paliñares, y el Menhir del Barranco en Mues.

5. El yacimiento de la edad del Hierro en Santa Coloma, en Mendaza, donde se encontró cerámica grafitada.

Aparte de los pueblos que hoy perduran, hubo otras poblaciones que han ido desapareciendo.

1. Paliñares (Mues), en el Congosto. 2. Suruslata (Sorlada), donde hoy se encuentra la Basílica de San Gregorio Ostiense

3. Burguillo. Entre Piedramillera y Sorlada. 4. San Cristóbal de La Berrueza. Entre Mendaza y Ancín. 5. Villamera. Entre Acedo y Asarta. 6. Granada de Ega. En Acedo 7. Estemblo. Entre Acedo y Asarta. 8. Desiñana. Entre Asarta y Nazar. 1350: 55 personas, 1514: 45 personas, 1640: ya aparece como despoblado. 9. Cábrega. Entre Mues y Ubago

- En el siglo XVI Cabrega era un palacio, un castillo, una fortaleza navarra de gran importancia, tanto como lo eran las de Tudela, Tafalla, Estella o Monjardín. Toda navarra y especialmente la ribera y la zona media luchó contra los invasores castellanos.

- El Mariscal Pedro de Navarra era el dueño de Cábrega, como todos bien sabemos fue vencido y hecho prisionero por los castellanos en el castillo de Simancas (en Valladolid), donde fue envenenado, una vez que no quiso acceder a la libertad con la condición de renunciar al Reino de Navarra.

- Junto al Mariscal lucharon los labradores de la Berrueza. Los castellanos consiguieron no solo destruir el castillo de Cábrega, sino también todo aquello que recordase la identidad del Reino de Navarra. Nuestros antepasados soportaron la destrucción de las casas, las amenazas y los duros castigos impuestos por los vencedores. Labradores de la Berrueza perdieron su vida, otros fueron encarcelados, las haciendas pasaron a manos de los partidarios de los castellanos.

- Joan Otsoa, el Lobo, logró huir a los montes de Codés con unos cuantos seguidores, los que fueron perseguidos por las justicias castellanas hasta que dieron con su vida. Joan Otsoa tuvo la desgracia de pasar de ser el héroe de la comarca a ser considerado el hombre más perseguido de Navarra.

4. VIVENCIAS

Nuestros pueblos han cambiado y se han ido vaciando; hasta el punto que podemos hablar de La Berrueza/Berrotza vaciada.

Desde los siglos anteriores los jóvenes de nuestro valle se vieron en la obligación de buscar el futuro en otros lugares. Todos los que se fueron de esta tierra guardaron muy presente sus sentimientos de apego a su tierra natal.

Voy a poner una serie de ejemplos donde los protagonistas son gentes nacidos en La Berrueza.

1. En Zamora, allá por el siglo X, cuando los árabes son expulsados los que repueblan sus tierras son gente de Nazar, hasta el punto que al pueblo le llaman Villanazar, la Villa de Nazar.

2. En Burgos, en Espinosa de los Monteros, Martin Ruiz de La Berrueza y su hermano fundan el barrio de La Berrueza.

3. A Cáceres, a Jarandilla de la Vera, se traslada la familia de los Acedo, parientes del señor del Cabo de Armería de Acedo y toman el apellido de Acedo de la Berrueza.

4. En Méjico alguno nacido en Mirafuentes funda la ciudad de Mirafuentes, en lo que hasta entonces se llamaba Capulhuac.

Y así podría añadir casos y casos, pero el tema de hoy es otro.

Como vemos desde siglos anteriores la gente de este valle tiene que salir en busca de futuro. En cada casa solo se queda un hijo, y como mucho algún solterón y solterona. Familias de 10 hijos solo se quedaba uno. Pero el caso se agrava a partir de 1950, donde son familias enteras las que se van del pueblo, mal venden sus tierras, los pocos aperos y animales que tienen y sus casas se van cerrando y cayendo. Las pocas familias que quedan se van envejeciendo, y son haciendas tan pequeñas que cuando llegan los tractores y cosechadoras ya no son rentables y todos sus hijos tienen que salir del pueblo.

Es cuando los pueblos quedan vacíos, las casas, los corrales, los pajares, los cobertizos, la siega, la trilla, los pajugueros, las gavilleras, las eras que se usaban a diario fueron abandonándose. El vino ya no se hizo en las casas, tampoco la matanza. Las mujeres no bajan al pozo, con sus enormes cubos de ropa. Ya no se ven a las abuelas cuidando de los niños, o sentadas en las puertas de las calles, porque ya no hay niños que cuidar. En los pueblos ya no hay bautizos, ni comuniones, casi ni funerales. Aparece la maquinaria agrícola, también las primeras revueltas en Los Arcos, pues los peones ya no son contratados, llegan las primeras segadoras, atadoras, se compran las primeras trilladoras y los primeros tractores. Cambian las formas de siembra, de siega, de cosecha. Cada vez se necesita menos mano de obra. Sobran familias enteras, y las que se quedan solamente son los padres mayores, que cuando fallecen los hijos que ya viven en la capital venden sus tierras.

Hasta ese momento estos pueblos eran un hervidero de gentes, en las casas conviven abuelos, tíos solteros, padres y muchos, muchos hermanos. Aparte de los labradores había oficios de todas las clases. En Nazar se hacían los mejores cencerros de Euskal Herria, los de Iturgoien que todavía se siguen fabricando vinieron a Nazar a principios del siglo XX a aprender el oficio. Famosos también eran los escoberos, carpinteros… Aunque la vida en los pueblos nunca fue un oasis, y las diferencias económicas eran grandes, había trabajo para todos, y mal que bien todas las familias sobrevivían. (Libro)

Bien conocemos los de estos pueblos los momentos tristes, cuando una familia se iba para la ciudad, cuando los amigos de la escuela se iban para la ciudad, cuando nos tocó a nosotros salir y dejar a los padres en el pueblo. Las chicas para los 14 años ya se iban a servir, igualmente los chicos para esa edad ya estaban en las puertas de las fábricas pidiendo trabajo. A pesar de que en el imaginario colectivo, la ciudad era sinónimo de prosperidad y el medio rural de fracaso no fueron años fáciles para los que dejamos el campo. Los que nacimos en estos pueblos, nacimos para vivir en el campo, entre nuestra gente, protegidos por los árboles centenarios, cobijados por las peñas rocosas milenarias. Seguros recorríamos los mismos caminos, las mismas sendas que cruzaron nuestros antepasados. Un día nos tocó dejar todo por una tierra extraña e insoportable, con calles anchas llenas de coches, ruido y polvo. De repente todo fueron sensaciones nuevas, ríadas de gente extraña pululando de un lugar para otro, de prisa y corriendo, todos con caras semejantes, idénticos y vestidos igual. Una multitud sin rostro, ni boca, sin rumbo fijo. Los días se hacían eternos, la soledad se fue apoderando de nosotros… Hasta que un día sin darnos cuenta los jardines recobraron su color y frescura, los pájaros revolotearon a nuestro lado. La ciudad tomó vida, apreciamos los amaneceres, la gente se nos hizo amigable. Nos habíamos acostumbrado al ruido, al bullicio, hasta los árboles nos parecieron árboles, comenzamos a disfrutar de las virtudes de la ciudad. Habíamos cambiado, pero no tanto. Pues somos conscientes de que la idealización del campo es la otra cara de esta moneda. La idea bucólica de que el medio rural es el Paraíso, en contraposición a la vida ajetreada de la ciudad no tiene sentido, ya que en muchos casos da lugar a vivir en el campo sin entender el medio rural al que dicen escaparse en busca de libertad y tranquilidad, sin colaborar realmente en su mantenimiento. De esta forma oímos casos como las prohibiciones de utilizar estiércol en ciertas épocas del año, o que los animales lleven cencerros, o que nos molesten el mugido de las vacas, o el ruido de las cosechadoras, o el ladrido de los perros, o, o, o y muchos os.

Gauzarik normalena da munduratu zaigun lurrari estimua edukitzea. Bihotza hemen edukitzea. umetako gauzak, txikitako gauzak bereziak sentitzea. Lehen urtetako inguruko familia, kultura bizi izandakoaren arrastoak betiko edukitzea. Halaxe diote psikologoak ere! Beti dugu kuttun hezi gaituen lekua, herria, etxea. izan urrun, izan gertu sekula eteten ez den zilbor hestea.

Qué decir de la tristeza que sufren aquellos que un día partieron de nuestra querida Berrotza y por las circunstancias que fueran no pudieron volver a ver su preciada tierra. Qué decir de aquellos que los recuerdos y la nostalgia no les ha dejado volver al pueblo porque ya nada les quedaba, a pesar de que todos sus antepasados provenían de estas tierras. Muchos son los documentos y anécdotas que podríamos citar, como la de aquel que se fue a las Américas y dejó en el testamento que lo enterrasen con un puño de tierra traído desde su pueblo natal.

10:29 | Permalink | Comentarios (0)